|

El eco de la piel de Elia Barceló

Por eso me gustaba tanto aquella foto, porque mostraba lo que todo el mundo sabe, pero no suele pensar: que incluso en las peores épocas de un país, la gente sigue adelante, y se ríe de un buen chiste, y disfruta de tener a su hijo en las rodillas mientras le hacen una foto (...)

|

Calificación promedio: /5 (sobre 342 calificaciones)

Nacido(a) en: Alicante , el 29/01/1957

Elia Barceló es profesora de Estudios Hispánicos en la Universidad de Innsbruck, en Austria, aunque ya está retirada y pasa mucha parte del año en su Elda natal.

Ha publicado numerosas novelas como Consecuencias naturales, que le valió el reconocimiento internacional y el título de «gran dama de la ciencia ficción española», El vuelo del hipogrifo, El secreto del orfebre, Disfraces terribles, Las largas sombras o Anima Mundi. También es autora de La inquietante familiaridad, una tesis sobre los arquetipos del terror en los relatos de Julio Cortázar. Su obra ha sido traducida al francés, italiano, holandés y alemán, con gran éxito de público y crítica, consolidándose como una de las autoras españolas más internacionales de la narrativa actual. Fue Premio de la Crítica Valenciana de Narrativa.

Añadir información

Entrevista a Elia Barceló a propósito de su última novela El eco de la piel publicada por Roca Editorial

¿Cuál fue tu primer contacto con la escritura?

Mi madre me enseñó a leer y a escribir a los cuatro años, de modo que casi no tengo recuerdos de mí misma antes de saber hacerlo. Hace poco encontré apuntes míos en una libretita de esas que daban antes en los bancos; era de 1963 y supongo que me la daría mi padre. Allí ya hay un principio de relato a mis seis años, pero no recuerdo qué historia era la que me había propuesto escribir. A los doce años, después de innumerables redacciones para el colegio y el instituto, en las que siempre sacaba sobresalientes, empecé a escribir mi primer relato de ciencia ficción, que se quedó parado en las diez o doce páginas porque mi pensamiento iba más deprisa que mi mano y me di cuenta del trabajo que hacía falta para escribir.

¿Las historias piden una forma de ser escritas?, ¿cómo pasas de la ciencia ficción, por la literatura juvenil y llegas al realismo?

Sí, efectivamente, cada historia debe ser escrita de una manera particular. Esa es precisamente la decisión fundamental antes de pasar de la idea a su realización. Está muy bien que se te haya ocurrido una historia estupenda, pero si no sabes quién la narra o cómo vas a construirla, te falta lo principal. Yo le dedico muchísimo tiempo, le doy muchas vueltas a la materia hasta que sé cómo voy a contarla del modo que resulte más efectivo, más potente, porque si se escribe sin prestar atención a esto, la novela es una especie de sinopsis de tu idea, lo mismo que puedes leer en un dosier de prensa, y eso en ningún caso es una novela, igual que, si le cuentas a alguien una película que has visto, por muchos detalles que recuerdes, lo que tú cuentas no es la película. Lo de pasar de la ciencia ficción a la novela juvenil y a la novela realista ha sido un proceso orgánico y fluido que continúa vigente, ya que no he dejado de escribir ni ciencia ficción ni juvenil ni realista. Y además también hago novela negra (a mi manera), novela histórica y alguna cosa de terror. Yo soy una máquina de producir historias; se me ocurren tramas constantemente, y cada una tiene un tema, unos elementos, unos personajes que me enamoran y me estimulan a narrarlos.

Tus novelas están plagadas de sentimientos entre los que sobresale el amor ¿por qué éste es tan fundamental en tus historias?

La novela es el terreno adecuado para los sentimientos, igual que el ensayo es el campo del pensamiento. Una novela que sea predominantemente pensamiento, reflexión, argumentación no es una novela; es un ensayo, un manifiesto, un panfleto, incluso. La ficción debe tener una apariencia de realidad, una gran capacidad de hacer que los lectores se identifiquen y empaticen con lo que está sucediendo; y los humanos tenemos un enorme componente de sentimientos y emociones que son los que más guían nuestra actuación. Claro que también somos seres pensantes, reflexivos, intelectuales, o al menos eso nos gusta creer..., pero sobre todo nos movemos por pasiones. Dentro de esas pasiones, el amor es la más intensa y básica en los seres humanos y de ella se derivan las demás. Naturalmente, cuando hablo de amor no me refiero solo al amor romántico de dos personas, sino a todo el espectro posible, desde el amor loco, tóxico y destructivo al amor sublime, sea quien sea el destinatario: amor a personas, a ideas o ideales, a animales, a tierras, a países... Desamor, indiferencia, odio, frustración o rabia por un abandono o un desdén, sexo del signo que sea; complicaciones derivadas de relaciones familiares; traiciones y engaños, venganzas... todo eso forma parte, en mi forma de ver las cosas, del ámbito del amor. No se podrían escribir ficciones sin contar con esta emoción básica de la que parten todas.

Aunque cada una sea distinta, ¿cómo surge el germen de tus novelas?

Mis novelas siempre surgen o de una imagen o de un diálogo y con frecuencia no sé a qué se refieren hasta que no ahondo un poco en mi mente. Casi siempre se combinan dos ideas que no tienen mucho en común hasta que se unen, chocan y salta la chispa. Entonces empiezo a «hilar» que es un concepto que me gusta: tienes una canasta llena de lana (que es la materia narrativa en crudo) y poco a poco le vas dando forma hasta hacer el hilo que te permitirá tejer la trama de la ficción, el tapiz que luego alguien verá, con sus figuras y sus colores. Muchas veces, cuando estoy haciendo algo que no requiere esfuerzo mental (limpiar, hacer cosas con las plantas, planchar...) oigo en mi interior un diálogo entre dos voces que no sé de quién son y tampoco sé por qué dicen lo que dicen, pero si es interesante, sigo escuchando y con mucha frecuencia es así como encuentro a mis personajes. Luego empiezo a tratar de averiguar dónde están, por qué han llegado ahí, cuál es su problema... Algunas veces también surge una idea potente de algún objeto que me llama la atención. Una joya, una figurita, un jarrón, un pisapapeles... Sé que encierran una historia que me gustaría descubrir y empiezo a indagar hasta que la encuentro.

¿Te identificas con los personajes femeninos de tus historias?

Me identifico con todos los personajes de mis novelas; de lo contrario, no sería capaz de ofrecer personajes creíbles, pero sí que es cierto que las mujeres que pueblan mis historias son seres con los que siempre me identifico poderosamente, también porque son mujeres como yo, pero no solo. Yo siempre he pensado que lo de haber nacido mujer es un simple accidente biológico que no debería condicionar tanto (aunque, por supuesto, sé que el condicionamiento sociocultural es enorme), pero cuando escribo, sobre todo en mis novelas realistas, me parece importante dar voz a las mujeres, crear personajes femeninos de todas las edades y tipos de formación y carácter para paliar, aunque sea solo un poco, la estúpida situación en la que nos encontramos: en más de tres mil años de literatura todos los personajes femeninos que existen han sido creados por varones (salvo unas cuantas excepciones), y esos varones han consagrado un cierto número de papeles, de clichés, en los que han modelado a la mujer. Creo que ya va siendo hora de que las escritoras empecemos a dar el protagonismo a personajes femeninos de toda clase, que no sean necesariamente la puta o la santa, la mujer florero, la víctima que el héroe tiene que salvar, el premio del guerrero, la adúltera... esos papeles que ellos han previsto para nosotras y durante tantos siglos hemos llevado pegados como una segunda piel.

¿Con qué autores contemporáneos tuyos dialogas como lectora y como escritora?

Yo soy mucho de leer a muertos y muertas, pero también tengo relaciones literarias y personales con autores y autoras vivas que me estimulan, aunque muchas veces hagan cosas muy diferentes a las que hago yo. Me gusta leer a Rosa Montero, a Pilar Pedraza, a Antonia Byatt, a Susana Vallejo, a Olga Merino , a Luisa Valenzuela, a Ana María Shua... (últimamente leo a más mujeres que hombres), Alfonso Mateo-Sagasta, Ismael Martínez Biurrun, Emilio Bueso, Julian Barnes, John Fowles, Kazuo Ishiguro... Entre los que ya no están con nosotros, a Julio Cortázar y Gonzalo Torrente Ballester los releo mucho y, por supuesto, a Leonard Cohen y a García Lorca.

¿Qué rescatas de la literatura en español como profesora de Estudios Hispánicos en la Universidad de Innsbruck en Austria?

El panorama literario en español tiene muchísimas cosas espléndidas, desde joyas antiguas como el Poema de Mío Cid , pasando por las grandes novelas del boom latinoamericano de mediados del siglo XX hasta magníficas antologías como Insólitas, editada recientemente por Teresa López Pellisa y Ricard Ruíz Garzón, que ofrece una estupenda selección de relatos fantásticos escritos por mujeres de todos los países en lengua hispana desde el siglo XIX. La universidad autónoma de México lleva años publicando lo mejor del cuento de las dos orillas en una selección anual titulada Solo cuento. Mi entusiasmo por la literatura en nuestro idioma es muy grande y resulta difícil, en unas pocas líneas, destacar algo concreto sin caer en las largas listas ni en las recomendaciones de siempre.

En El eco de la piel, tu última novela publicada, el pasado y los recuerdos juegan un papel muy importante ¿por qué?

Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos, por las decisiones que tomamos, por lo que elegimos hacer o no hacer antes de ahora, por los caminos que las circunstancias nos llevaron a tomar. Estamos hechos de recuerdos y, si queremos explorar nuestra personalidad, conocernos a nosotros mismos para poder tomar decisiones correctas hacia el futuro, no tenemos más remedio que bucear en el pasado, ese misterioso territorio hecho de palabras, de ficciones, de recuerdos falsos, de nostalgias y frustraciones, de secretos... En esta novela en concreto, mi interés se centraba precisamente en la cuestión de qué queda de una persona después de su muerte, de si es posible recuperar quién fue, cómo fue, qué hizo en su vida de bueno y de malo, y de regular, claro, que es lo más frecuente. Estuve preguntándome con qué materiales cuenta alguien que pretenda comprender y narrar la vida de una persona que ya no está y me di cuenta de que todo lo que queda son palabras, la mayor parte de ellas ajenas, y además sesgadas, porque cada uno de los testigos tiene su propia visión, sus intereses, sus prejuicios... Es imposible. Quedan también objetos, cosas que tuvieron importancia en la vida de la persona desaparecida y que ahora ya nadie sabe por qué fueron importantes, cuál era su historia. Me interesaba mostrar que, incluso con buena voluntad (que no siempre es el caso), los fragmentos recuperados de una vida pueden interpretarse de varias formas distintas, porque son solo eso, fragmentos, y carecen de sentido al faltarles el contexto. Con ese propósito, era fundamental hablar del pasado, de los recuerdos, de los secretos, de todo lo que permanecerá para siempre en la oscuridad.

¿De dónde surge el germen de esta, tu última novela?

El origen de la novela es doble: por un lado, quería escribir una historia en la que pudiese mostrar cómo toda reconstrucción del pasado es fabulación, cómo los seres humanos somos seres textuales, narracionales. Eso me llevó a saber cómo quería montar y presentar esa historia antes de saber qué iba a contar. Por otro lado, surgió el «qué», la historia en sí; y eso parte de un colgante que me regalaron mis hijos y que es el mismo que después juega un papel muy importante en la novela. Se trata de un casquillo de bala con una perla. Yo sabía que en ese adorno había una historia, pero no conseguía saber cuál era. al final, la historia surgió de las respuestas que yo misma me di a las preguntas que me hice al respecto: ¿quién disparó esa bala? ¿contra quién?, ¿cuándo?, ¿por qué? Cuando averigüé todo esto, pude por fin ponerme a escribir la novela.

¿Cómo percibes la respuesta de los lectores frente a El eco de la piel tras un mes de su publicación?

En estas pocas semanas han salido ya muchas reseñas y he podido hablar con bastantes personas que ya han leído la novela. Todas las reacciones están siendo enormemente positivas. Estoy muy contenta de ver que no solo no he decepcionado a mis lectores y lectoras sino que muchos me han dicho que les ha gustado tanto como las anteriores o más. Y estoy muy agradecida a todos y todas las reseñistas, que han puesto un cuidado exquisito en no revelar los giros más inesperados de la novela.

¿Nos puedes contar en qué proyecto literario estás trabajando ahora?

Ahora, por primera vez en mi vida, sin saber bien cómo ni por qué, me he embarcado en la escritura de dos novelas a la vez, y además dos novelas muy diferentes en intención, tono, género, localización... de todo. Una de ellas va más en dirección a la novela negra y transcurre en Viena durante el invierno; la otra es de tipo distópico y lo estoy pasando muy bien con ella. Aún no sé cuál de las dos alcanzará su final en primer lugar. Me dejaré sorprender, como hago tantas veces.

Elia Barceló y sus lecturas

¿Qué libro te incentivó a escribir?

Yo empecé a leer muy pronto; mi madre me enseñó en casa, a los cuatro años, y no recuerdo un momento en mi vida sin lectura. El primer libro «de mayores» que leí, quiero decir, sin ilustraciones ni dibujos de ningún tipo, fue un regalo de mi padre, Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, y con él ya empecé a jugar mentalmente con la construcción de historias.

¿Qué autor te pudo provocar dejar de escribir? (por su calidad indiscutible)

Uf, es difícil de decir. A veces el simple hecho de entrar en una librería me quita por unos minutos las ganas de seguir escribiendo, por no hablar de una biblioteca. Cuando veo tantísimos libros que ya están ahí y que no conseguiré leer por muchos años que viva, a veces me planteo por qué sigo empeñándome en escribir más novelas todavía. De todas formas sé que cuando empecé a leer a Shakespeare pensé «este hombre ya lo ha hecho casi todo», y maravillosamente, además. O cuando descubrí el modernísimo juego de narradores de Don Quijote de la Mancha y pensé que no se podía aportar mucho ya a la literatura después de él.

¿Cuál fue tu primer gran descubrimiento literario?

Sin duda 1984, de Orwell. La leí a los dieciséis años y, a pesar de que para entonces ya había leído cientos de libros, recuerdo el impacto que me produjo. Nunca había leído nada tan intenso, tan cruel, tan verdadero. Es una obra que me marcó.

¿Qué novela relees con frecuencia?

1984, porque me sigue impresionando, a pesar de que yo he crecido mucho desde entonces.

¿Qué libro te da vergüenza no haber leído aún?

No sé. Yo no soy mucho de sentir vergüenza por eso. Si no lo he leído es porque no me atrae demasiado, o porque lo he intentado y no lo he conseguido. Durante algunos años pensé que no conocer más que fragmentos de la Divina Comedia era casi vergonzoso, pero lo intenté varias veces y no me prendió.

¿Qué clásico de la literatura consideras que ha sido sobrevalorado?

Muchos de ellos, porque han ido pasando de generación en generación por pura inercia, porque los profesores, críticos y académicos que hacían las listas seguían incluyendo obras que a veces ni siquiera se habían leído o sobre las que no tenían un juicio propio.

¿Tienes una cita literaria de culto?, ¿cuál es?

Tengo muchas, pero hay una de Leonardo da Vinci que siempre me ha servido para mi propia vida: «Lege, lege, relege, ora, labora et invenies» (Lee, lee, vuelve a leer, medita, trabaja y encontrarás).

¿Qué estás leyendo de este género actualmente?

Recientemente he terminado tres que, cada una en su género, me han gustado mucho: La historia del rey transparente de Rosa Montero, (histórica), La casa de la belleza de Melba Escobar, (novela negra) y Circe de Madeline Miller (fantástico-mitológica). Llevo una buena temporada leyendo más novelas escritas por mujeres que por hombres; considerando que a lo largo de mi vida la mayor parte de lecturas me han ofrecido la visión masculina del mundo, creo que ha llegado el momento de completarla con la visión femenina.

Descubre El eco de la piel de Elia Barceló publicado por Roca Editorial :

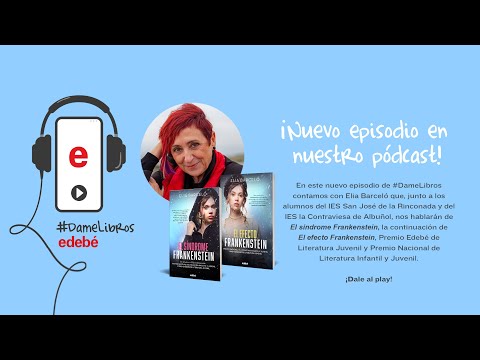

En este nuevo episodio de #DameLibros contamos con Elia Barceló que, junto a los alumnos del IES San José de la Rinconada y del IES la Contraviesa de Albuñol, nos hablarán de "El síndrome de Frankenstein", la continuación de "El efecto Frankenstein", Premio Edebé de Literatura Juvenil y Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil.

|

Muerte en Santa Rita de Elia Barceló

Las postales eran antes como ahora el Facebook y el Instagram: una forma de darle envidia a los que no tenían medios ni ocasión de viajar. Bueno, siendo caritativa, quizá también una forma de decirte que se acordaban de ti. Pero menos.

|

|

Hijos del clan rojo de Elia Barceló

Una lucha eterna. Por el poder, por el dinero, por el honor. Estaba cansado, muy cansado de luchar. Cosas que durante toda su vida había creído esenciales, de repente le parecían absurdas, prescindibles, repetitivas...

|

|

La noche de plata de Elia Barceló

Si algo tenemos los humanos, seguro de verdad, es que vamos a morir y casi siempre sin que nos dé tiempo a prepararnos, pensó. Como si toda una vida no fuera bastante para prepararse. Pero no nos gusta pensar en esas cosas. La muerte es algo que solo le pasa a los demás. Hasta que te pasa a ti. O, mucho peor, a la persona que más quieres.

|

|

El eco de la piel de Elia Barceló

Nuestros políticos son, por lo general, unos ignorantes ávidos de poder y privilegios, que no están dispuestos a dejarse aconsejar ni a aprender de lo que ya pasó. A veces pienso que son como los adolescentes: convencidos de que no necesitan consejos ni experiencia de nadie, y mucho menos de las generaciones anteriores, seguros de que son más listos y más hábiles que sus antepasados y que ellos no caerán en los mismos errores, que ellos están en la cresta de la ola y seguirán allí por siempre, inmóviles, triunfantes, sin ver que las olas, por su misma naturaleza, están destinadas a romperse más pronto que tarde, arrastrando en su caída al pobre tonto que pensaba que aquella columna de agua era un pedestal de piedra en medio de un jardín.

|

|

Muerte en Santa Rita de Elia Barceló

Hemos hecho una sociedad volcada en el culto al individuo, a la egolatría total: ¿quién soy?, ¿qué deseo?, ¿adónde voy?, ¿qué necesito? Nadie se pregunta qué desea y necesita el de enfrente, cómo puedo yo ayudar a que los demás estén mejor, a que el mundo esté mejor.

|

|

Hijos de Atlantis de Elia Barceló

-Así que por eso he llevado esta vida... - Lena hablaba casi para sí misma -... -No solo por eso, Lena. Has llevado esa vida porque hay clánidas que no ven con buenos ojos la posibilidad de abrir la puerta y preferirían verte muerta. |

|

Muerte en Santa Rita de Elia Barceló

"Siempre te he dicho que los hombres son muy entretenidos para un rato, para un rato... no más, y que, habiendo carne por kilos, es absurdo comprar la res"

|

|

El eco de la piel de Elia Barceló

Estoy plenamente convencido de que nuestra sociedad necesita gente que estudie el pasado, que lo analice, que lo comprenda, que saque conclusiones para ayudarnos a tomar en el presente en las decisiones adecuadas y no comprometer nuestro futuro Nuestros políticos son, por lo general, unos ignorantes ávidos de poder y privilegios que no están dispuestos a dejarse aconsejar ni aprender que lo que ya pasó.

|

|

La noche de plata de Elia Barceló

Todo el mundo llega a los sesenta años con una mochila cargada a la espalda en la que ha ido metiendo los fracasos, los dolores, la culpabilidad, la rabia, las ocasiones perdidas, las decisiones mal tomadas…, todo el mundo

|

Fantasmas que nos atrapan.

Ros

40 libros

Sagas Juveniles

anamrs

95 libros

Novedades editoriales: abril

Lucha

36 libros

Harry Potter para principiantes

¿Cuántas novelas hay en la serie Harry Potter?

639 lectores participarón