|

Cuántas cosas hemos visto desaparecer de Miguel Serrano Larraz

Sonia piensa que debería sentir todo esto, la pérdida, el azar, la indiferencia de las fuerzas del mundo, la solemne vibración de las infinitas capas del tiempo, pero no siente nada, apenas una ligereza imprevista, un poco de culpa por haber mentido a su madre, una felicidad transparente y leve.

|

Calificación promedio: /5 (sobre 4 calificaciones)

Nacido(a) en: Zaragoza , 1977

Es un escritor, poeta, filólogo y traductor afincado en Zaragoza. Licenciado en Ciencias Físicas y Filología hispánica, se dio a conocer como escritor con el libro de relatos Órbita (Candaya, 2009). También ha publicado tres novelas: Un breve adelanto de las memorias de Manuel Troyano (Eclipsados, 2008), la obra paródica Los hombres que no ataban a las mujeres (1001 ediciones, 2010, firmada con el pseudónimo de Ste Arsson) , Autopsia (Candaya, 2013) y Cuántas cosas hemos visto desaparecer (Candaya, 2020).

Sus cuentos han sido incluidos en diversas antologías de narrativa breve: El viento dormido; nuevos prosistas de Aragón (Eclipsados, 2006, edición de Raúl García y Nacho Tajahuerce); Al final de pasillo (Comuniter, 2009, edición de Octavio Gómez Millán); Pequeñas resistencias 5 (Páginas de Espuma, 2010, edición de Andrés Neuman); Siglo XXI. Los nuevos nombres del cuento español actual (Menoscuarto, 2010, edición de Gemma Pellicer y Fernando Valls) y Doppëlganger. Ocho relatos sobre el doble (Jekyll and Jill, 2011).

Entrevista a Miguel Serrano Larraz sobre Cuántas cosas hemos visto desaparecer, novela publicada por Editorial Candaya.

Una novela que habla sobre el tiempo y la muerte a través de la amistad de dos mujeres desde que son niñas hasta la primera etapa de su adultez. Sonia es una niña obsesionada con la muerte y a Berta le obsesiona el paso del tiempo. Ambas tienen un proyecto: construir una máquina que permita modificar el pasado. Miguel Serrano Larraz nos entrega una historia en la que se mezclan elementos de la ciencia ficción y de la novela sentimental con una España rural de fondo que vemos desaparecer, entre tantas otras cosas.

11/01/2021

Narrador, poeta, filólogo y traductor ¿Cuál y cómo fue tu primer contacto con la escritura?

No lo recuerdo. Tengo una memoria pésima, muy poco fiable, pero sé que a partir de los nueve o diez años ya escribía poemas de circunstancias: para la fiesta del colegio, para despedir a un amigo o celebrar un cumpleaños, o para burlarme de las lentejas del comedor. Creo que el momento decisivo de mi vocación literaria fueron los ejercicios de lengua española de séptimo de EGB. Debo mucho a mis profesoras de literatura de los últimos cursos de primaria, Carmen Anchelergues y Mercedes Sanz. Lo único que recuerdo con cierta claridad (aunque cualquiera sabe) es que a los trece años descubrí las posibilidades de las oraciones subordinadas. Javi Júlvez y yo dedicamos muchos recreos a escribir frases larguísimas, mezclando los meandros de la gramática (o de la hipotaxis, que tan importante fue para Rafael Sánchez Ferlosio) y la invención pura. Buscábamos frases tan largas y absurdas como fuese posible, basadas en las novelas de espada y brujería que leíamos entonces. No descarto un cierto parecido con la sintaxis delirante de Don Quijote. El colegio se llamaba (y se llama) Antonio Machado.

Cuántas cosas hemos visto desaparecer es un novela que habla sobre el tiempo y la muerte a través de la historia de una amistad ¿Cuál es el germen?, ¿Cuándo empieza a escribirse?

La novela surge de una idea muy concreta. Una de las premisas de la ciencia ficción contemporánea es que para viajar en el tiempo hay que moverse muy rápido, a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Esta premisa popular surge de una simplificación de la relatividad especial de Einstein. Hace cinco o seis años empecé a pensar en que vivimos en un mundo en el que no nos desplazamos todavía a velocidades semejantes, pero en el que la información sí lo hace. ¿Sería posible que los datos que se desplazan a la velocidad de la luz, en forma de pulsos electromagnéticos, sí pudieran viajar en el tiempo? ¿Sería posible que yo respondiera hoy a esta entrevista, y que en Babelio recibierais las respuestas unas horas antes de que yo las enviase? ¿Cuáles serían las consecuencias? A partir de ahí creé dos personajes, dos amigas, que pasaron mucho tiempo obsesionadas con las máquinas del tiempo durante la adolescencia. Cuando tienen ya cuarenta años (o cuando están a punto de cumplirlos, ese es uno de los puntos ciegos del relato), una de ellas, Sonia, recibe un mensaje de la otra, Berta, que le anuncia que por fin lo ha conseguido. Mientras espera la cita, Sonia pone en marcha la máquina de la memoria, que no es tan distinta de la que cree haber descubierto su amiga, porque permite intercambiar información con otros momentos de nuestra biografía.

Se habla en la novela de construir una máquina del tiempo, ¿Qué harías tú si existiese una?, ¿A dónde irías y para qué?

Creo que iría a ver algún espectáculo. A la primera representación de Edipo Rey, o de El rey Lear, al estreno de Las bodas de Fígaro, O a un concierto de Chopin, de Albert Ayler, de Billie Holiday, de Beethoven (del joven Beethoven), de John Coltrane, de Robert Jonson o de Camarón, o de cualquier músico callejero del siglo XVII. Tampoco me importaría charlar un rato con Cervantes o con el autor de La Celestina.

La novela, este libro ¿podría ser la verdadera máquina del tiempo?

Sin duda. Esa es la intención, al menos. Nadie cree en la posibilidad real de viajar en el tiempo, pero la literatura nos permite comunicarnos con el pasado y con el futuro.

La amistad entre Berta y Sonia es desde donde se presentan los temas y conflictos de la novela ¿Crees que este podría ser el tema central de tu novela?

El tema central de la novela es la muerte, creo. La muerte y la imposibilidad de comprender qué hacemos en el mundo, cómo funciona este mecanismo maravilloso y siniestro que es la vida. Pero es difícil construir una trama con eso, a los lectores hay que darles algo más, por poco que sea. La amistad es el centro argumental de la novela, por decirlo de algún modo, pero su centro simbólico es mucho más difuso, porque intenta abarcar muchas cosas y hace de la dispersión y de la decepción dos de sus constantes.

En el transcurso de la novela, a pesar de recordar el pasado, la infancia y la adolescencia de Sonia y Berta, sus protagonistas, irrumpe la fuerza del presente ¿Cómo es tu relación con el presente y con la infancia?

Mi relación con la infancia es equívoca, debido a mi mala memoria. Dicen que fui un niño feliz, pero no lo recuerdo. Dependo de los narradores de mi infancia, que son mis padres y, sobre todo, mis hermanos. de algún modo, mi pasado es una cuestión de fe. El presente es muy distinto, porque el narrador principal, o el intérprete, o el médium, como queramos decirlo, soy yo, así que yo tengo la posibilidad de decidir en cada momento si soy feliz o no.

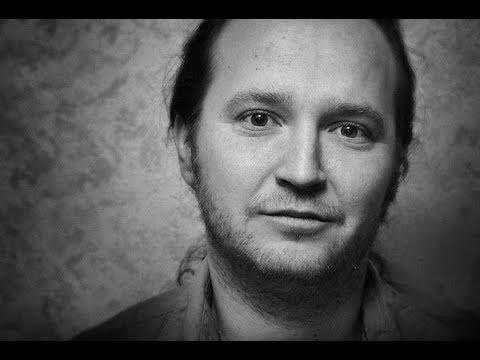

(Fotografía de Amalia Villacampa)

A nivel narrativo ¿qué implicó para ti el trabajar las voces de dos mujeres, siendo niñas, adolescentes y luego adultas?

Los personajes son una proyección de mis sombras y mis dudas. No creo mucho en la existencia de «lo femenino», así que no me ha supuesto un gran problema utilizar mujeres como protagonistas. En cuanto a las dificultades de colocarme en la mente de una niña, o de una adolescente, no son tan distintas de las que experimentaba para comprender lo que pensaba cuando yo mismo era un niño y un adolescente.

En una parte de la novela leemos «Hay una memoria del cuerpo» ¿esa memoria se ve reflejada o traducida en la escritura literaria?

Claro, a veces no recordamos con palabras sino con sensaciones. He trabajado con ese mundo sensorial, tratando de llegar al hueso de la experiencia. Existe una memoria gestual, que conocen bien quienes se dedican a la música, al deporte, a la danza o a los malabares. El gesto que se reproduce a sí mismo, en ausencia de pensamiento, tiene que ver con una forma de desprendimiento (no se me ocurre otra forma de llamarlo) que también forma parte de la novela.

¿Cuántas cosas has visto desaparecer?

Muchas. La comunicación postergada que significaban las cartas, por ejemplo, en un tiempo en que escribirle una carta a un amigo era una forma de lanzar un mensaje al futuro.

¿En qué proyecto literario estás trabajando ahora?

Tengo dos novelas breves en marcha, pero soy un escritor lento y no sé cuándo las terminaré. También tengo un libro de cuentos casi terminado, relatos basados en cierto modo en mi experiencia en Estados Unidos. Todavía no sé qué haré con él, es mi libro más extraño, más decididamente opuesto al realismo. También me gustaría escribir una novela de fantasía para mi hijo.

Miguel Serrano y sus lecturas

¿Qué libro te incentivó a escribir?

Hubo tres influencias decisivas en mi literatura, en tres épocas distintas. La primera fue Borges, a quien leí a los dieciséis años con una devoción absoluta que aún no ha desaparecido del todo. La segunda, un poco posterior, fue Julio Cortázar, al que imité sin vergüenza en muchos de mis primeros cuentos, y del que creo que he conseguido desprenderme. La tercera, capital, fue Roberto Bolaño, que me dio el impulso definitivo para dedicarme a la literatura como forma de vida.

¿Cuál fue tu primer gran descubrimiento literario?

La literatura latinoamericana.

¿Qué libro relees con frecuencia?

Releo con frecuencia los relatos de Felisberto Hernández y la poesía de Emily Dickinson. No pierdo la esperanza de comprenderlos algún día.

¿Qué libro te da vergüenza no haber leído?

No me avergüenzo nunca de los libros que no he leído, salvo cuando aparecen en una conversación.

¿Quién es el diamante literario que harías descubrir a nuestros lectores?

Se me ocurren tres nombres de escritores extraños que no hacen concesiones y que representan tres literaturas todavía posibles: Rubén Martín Giráldez, Miguel Ángel Ortiz Albero y Colectivo Juan de Madre.

¿Algún clásico de la literatura que consideres sobrevalorado?

No creo que haya ningún clásico sobrevalorado, porque ya nadie presta demasiada atención a los clásicos.

¿Tienes una cita literaria de culto?

Nunca olvido una cita de Borges acerca del arte (del «hecho estético», dice él), que describe como «la inminencia de una revelación, que no se produce».

¿Qué estás leyendo actualmente?

Mis lecturas son siempre caprichosas y heterogéneas, y dependen más del azar que de la voluntad. En los últimos tiempos he estado leyendo libros de divulgación científica y de teoría musical. En narrativa, el azar ha querido que lea, casi seguidos, dos libros que dialogan de una forma extraña y que tienen como tema central la formación de un escritor: Jávea, de Alberto Torres Blandina, y Amor intempestivo, de Rafael Reig.

Descubre Cuántas cosas hemos visto desaparecer de Miguel Serrano Larraz publicado por Editorial Candaya:

Entrevista realizada por Lucía Moscoso Rivera.

Del escritor español Miguel Serrano Larraz, los textos La tabla periódica y Todo oscuro y desolado.

|

Cuántas cosas hemos visto desaparecer de Miguel Serrano Larraz

Por fin una pregunta, pero no lo bastante larga para decidir.

|

|

El testaferro de Miguel Serrano Larraz

Si la temperatura es una medida de movimiento, la hoja que cae es una cerilla que se apaga para provocar el breve incendio de la hoja en el suelo. |

Cazadores de sombras ¿Cuánto sabes de la saga?

¿Quién escribió la saga?

84 lectores participarón